住宅を購入したら忘れてはいけないのが、住宅ローン減税の手続きです。でもこの手続きが初めてやるには非常に面倒くさいし分かりにくいんですよね。同じ気持ちの人多いと思います。

なので実際に住宅ローン減税の手続きを行った方法と過程を、分かりやすくご説明したいと思います。多少選択肢の違いはあると思いますが、この方法でやれば手続きできるはずです。

一見難しそうですが、必要書類とか申請書類の取得方法・記載方法が分かってしまえば、意外と簡単にできます。色々と入力する箇所があるので時間は少しかかりますが。

住宅ローン減税の手続きは初年度にやってしまえば、あとは面倒くさい手続きは必要ないので、ササっと初年度に手続してしまいましょう。

今回は自分が実際に行った住宅ローン減税の「必要書類の用意」や「手続き方法」をご紹介します。

※贈与税の非課税申告を同時にする場合は「贈与税の非課税申告を実際申請してみた【方法・手順・必要書類】」の記事に手順などかんたんに分かりやすく説明していますので、参考にしてください。

1.必要書類

まずは必要書類です。ここでまず迷います。「何が必要」で「どこからもらう」のか?で迷います。まず基本的な必要書類は下記の1~7の7種類です。(該当する場合は8又は9の書類も必要です。)

- 確定申告書(A)

- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

- 本人確認書類の写し

- 建物・土地の登記事項証明書

- 請負契約書写し

- 源泉徴収票(原本)

- 残高証明書(原本)

- (一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)

耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し - (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)

認定通知書の写し

必要書類だけではよくわかりません。「どこからもらうのか」または「どこで作るのか」が分からないと仕方がないですからね。下記にまとめてみました。

| 必要書類 | どこでもらうか |

|---|---|

| 1.確定申告書(A) | 税務署 又は 国税庁HPで作成・印刷できる |

| 2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署 又は 国税庁HPで作成・印刷できる |

| 3.本人確認書類の写し | もってますよね? マイナンバーカード 又は 免許証+マイナンバーを証明できる書類 |

| 4.建物・土地の登記事項証明書 | 法務局で取る 新築なら登記の時に書類もらってるかも |

| 5.請負契約書写し | 建てた建築業者からもらっているはず |

| 6.源泉徴収票 | 勤務先 |

| 7.残高証明書 | 銀行等から郵送されてくる |

どうです?「1.確定申告書(A)」と「2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」さえ作成してしまえば、他はほとんど持っているか、郵送で送られてくるものばかりです。(「4.建物・土地の登記事項証明書」は取りに行く必要がある人もいるかもしれません)

なので確定申告の書類を作成してしまえば、あとは郵送するなり税務署に持っていくなりするだけです。「確定申告の書類」は税務署でもらってきても良いのですが、国税庁のHPで作成・印刷できます。

手書きで確定申告の書類を書くのは大変ですので、国税庁のHPからの作成をオススメします。今回も実際に国税庁のHPから、住宅ローン控除の申請をした手順をご紹介しますので、これから手続きしようと考えていた人はぜひ参考にして、一緒に作成しちゃいましょう。

2.確定申告申書の作成方法

確定申告の書類?そんなの自分でやるの面倒くさいし難しそうだから無理!と思うかもしれませんが、国税庁のHPで必要事項を入力すれば、自宅で作成・印刷することができます。結構簡単なんです。

選択によって変わるかもしれませんが、19枚くらいの書類がPDFで保存・印刷できます。実際に国税庁のHPから住宅ローン減税のために確定申告の書類を作成した手順を、画面付きで説明しますので、これから申告しようと思っている人は、参考にしてください。

2-1.書類の作成

まずは住宅ローン控除の申請に必要な書類の作成です。国税庁書類作成コーナーで「作成開始」を選択します。

「印刷して書面提出する」を選択します。

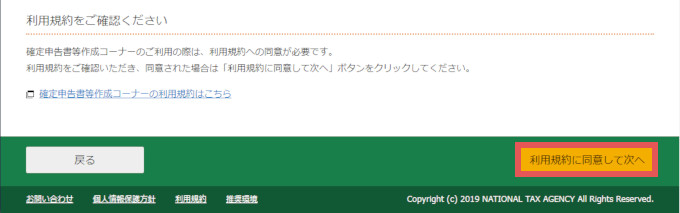

「推奨環境の確認」や「プリントサービスのご案内」「利用規約の確認画面」が表示されますので、確認してから「利用契約に同意して次へ」を選択します。

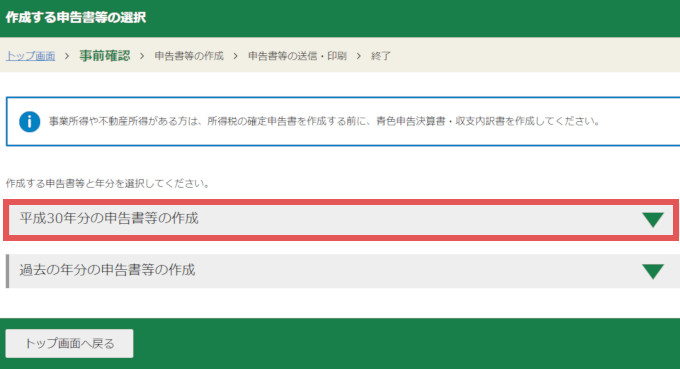

申請する年度によって選択部分が変わりますが、今回は「平成30年分の申告書類等の作成」を選択します。

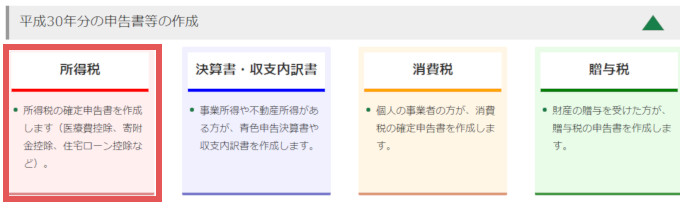

住宅ローン減税で使用する書類なので一番左の「所得税」を選択します。

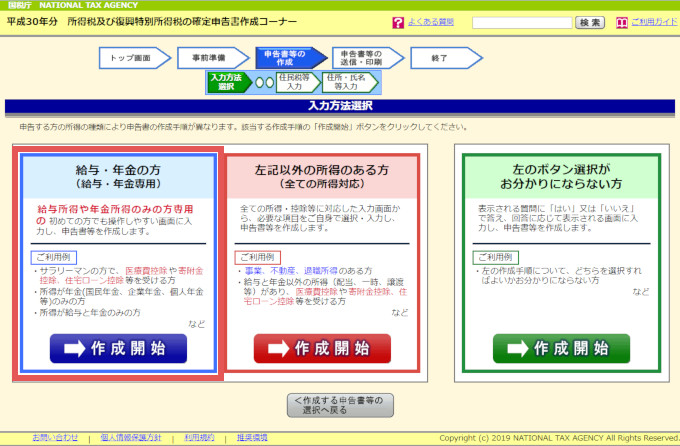

「入力方法の選択」が表示されますので、今回は「通常の給与」の場合でやりますので、左側の「給与・年金の方」を選択します。

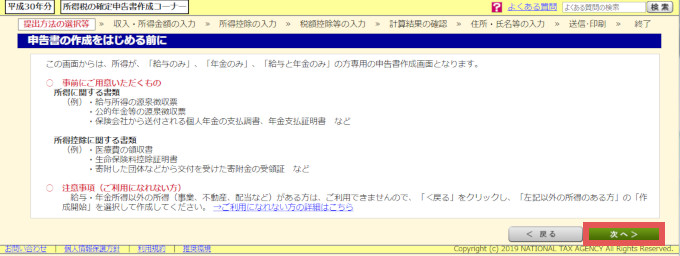

申告書の作成をはじめる前の注意事項が書かれているので、確認して「次へ」を選択します。

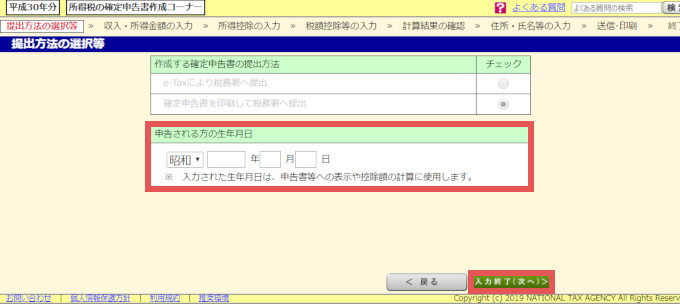

「提出方法の選択等」が表示されますので、「作成する確定申告書の提出方法」と「申告される方の生年月日」を入力します。提出方法はおそらく最初から「確定申告書を印刷して税務署へ提出」が選択されているはずです。

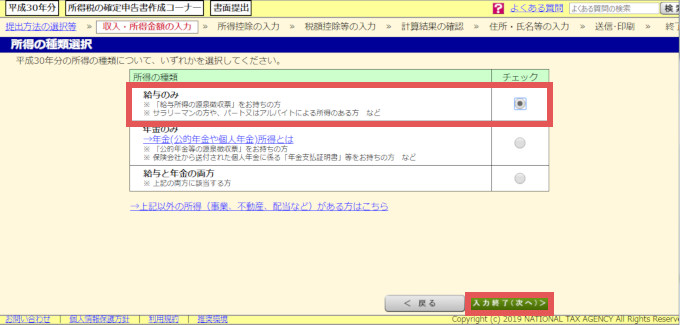

「所得の種類選択」が表示されますので、今回は「給与のみ」にチェックして「入力終了(次へ)」を選択します。

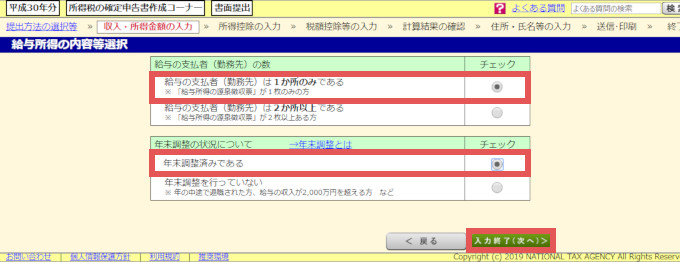

「給与所得の内容等選択」が表示されますので、該当する場所にチェックを入れて「入力終了(次へ)」を選択します。今回は「給与の支払者は1か所のみである」と「年末調整済みである」であるを選択しました。

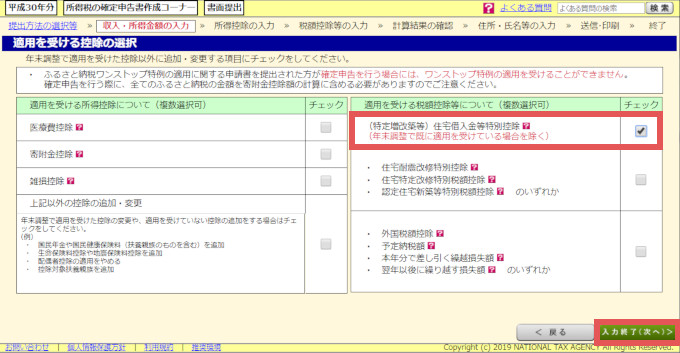

「適用を受ける控除の選択」が表示されます。今回は住宅ローン減税ですので「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を選択して「入力終了(次へ)」を選択します。

2-2.給与情報の入力

ここからは会社でもらっているであろう「源泉徴収票」を見ながら、給与の情報を入力していきます。「源泉徴収票」を手元に持ってきてから進めましょう。

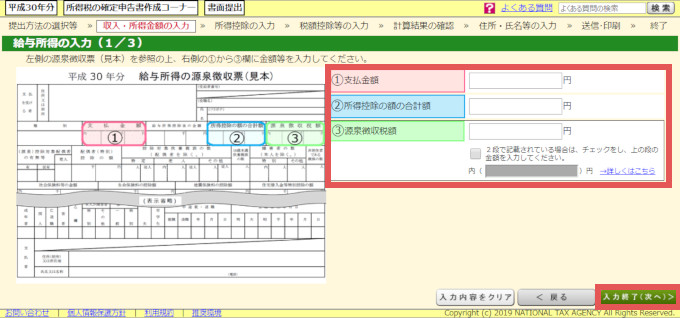

給与所得の入力(1/3)

まずは「給与所得の入力(1/3)」の画面が表示されるはずです。ここでは

- 支払金額

- 所得控除の額の合計額

- 源泉徴収税額

を入力します。番号と色付きで源泉徴収票のどこに記載されているかのイメージ図が表示されるはずですので、該当する場所の数値を入力して「入力終了(次へ)」を選択します。

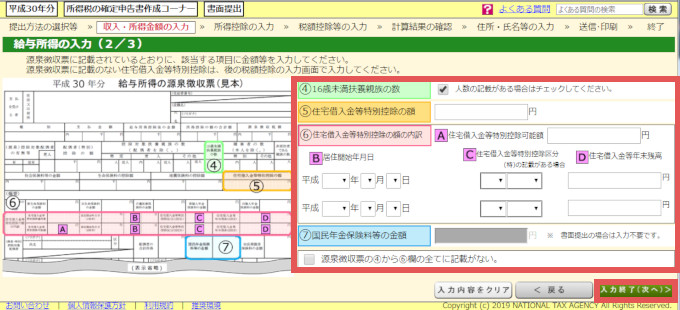

給与所得の入力(2/3)

続いて「給与所得の入力(2/3)」です。ここでは源泉徴収票に

- 16歳未満扶養親族の数

- 住宅借入金等特別控除の額

- 住宅借入金等特別控除の額の内訳

が記載されていれば入力します。まったく記載されていなければ「

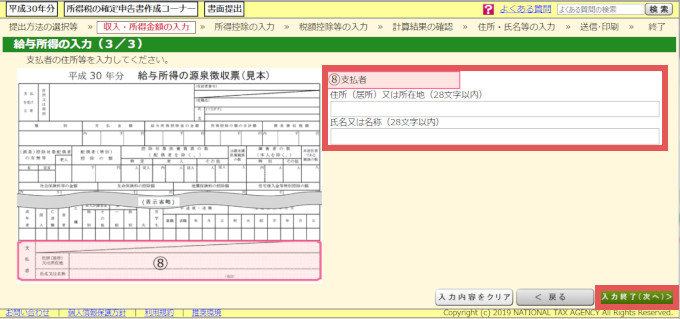

給与所得の入力(3/3)

次は「給与所得の入力(3/3)」です。支払者の情報を入力します。ようは「会社の住所と名前」です。源泉徴収票に記載されているはずなので、みながら入力して「入力終了(次へ)」を選択します。

給与所得の入力内容確認画面が表示されますので。間違いがないか確認してから次へ

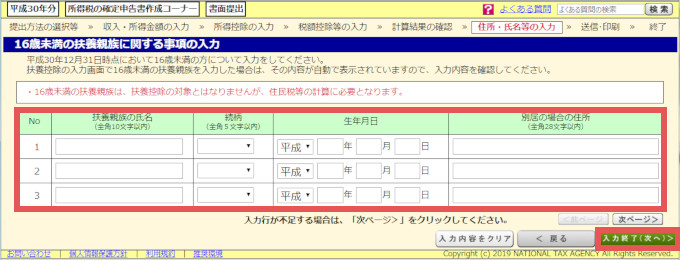

16歳未満扶養親族の数にチェックを入れている場合は、ここで「16歳未満の扶養親族に関する事項の入力」画面になりますので、

- 氏名

- 続柄

- 生年月日

- 別居の場合は住所

を入力しましょう。

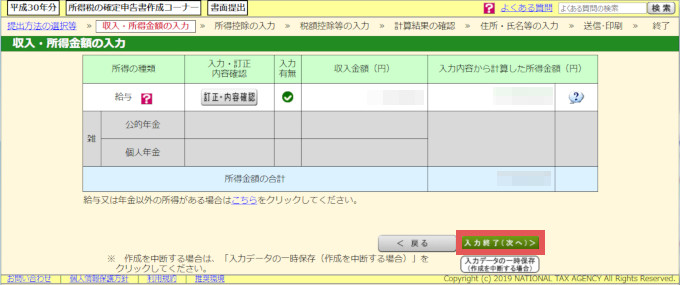

「収入・所得金額の入力」画面に切り替わりますので、先ほど入力した内容と間違いないか確認をして「入力終了(次へ)」を選択します。訂正する場合は訂正・内容確認を選択して訂正しましょう。

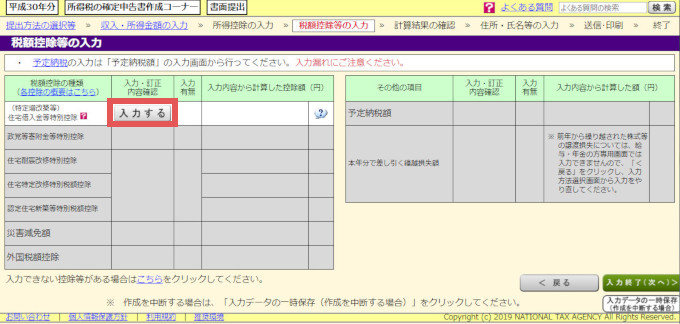

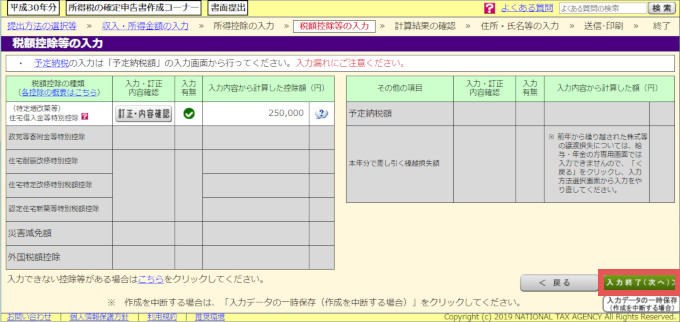

ここから住宅ローン控除の情報を入力していきます。「税額控除等の入力」が面に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の「入力する」を選択します。

2-3.取得形態等の入力

ここからは住宅や土地の「取得方法」や「金額」「面積」などの情報を入力します。「登記事項証明書」や「請負契約書」をみながら入力しましょう。

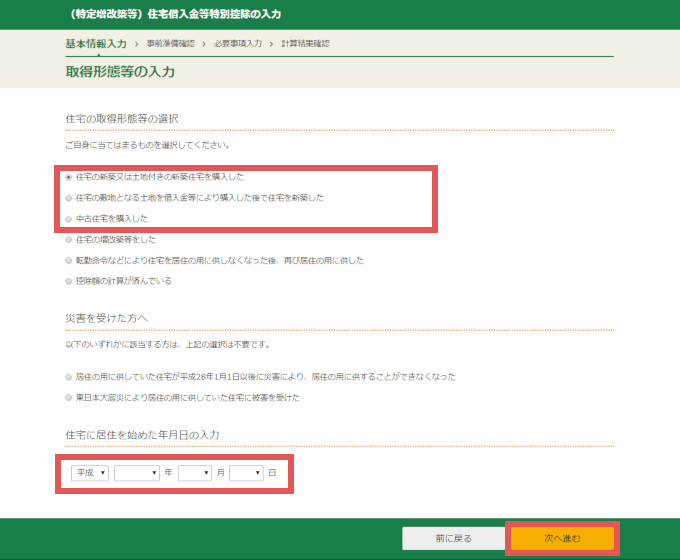

まずは「住宅取得形態等の選択」にチェックをいれて、「住宅に居住を始めた年月日の入力」を記載してから「次に進む」を選択します。

住宅取得形態等の選択

「住宅取得形態等の選択」は6つの中から選択します。新築を購入した場合は上の3つから選ぶことになると思います。

- 住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した

- 住宅の敷地となる土地を借入金等により購入した後で住宅を新築した

- 中古住宅を購入した

今回は一番上の「住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した」を選択しました。

住宅に居住を始めた年月日の入力

「住宅取得形態等の選択」を選択すると、一番下に「住宅に居住を始めた年月日の入力」が表示されるので、日付を入力します。土地も購入した場合は「土地を購入した年月日の入力」も表示されるので、同様に日付を入力します。

基本的に

- 土地の購入年月日=土地の全部事項証明書の売買の日付

- 居住開始年月日=住民票の異動日

上記の部分の日付を記載すれば大丈夫だと思います。

2-4.住宅や土地についての質問

次に「住宅や土地についての質問」があるので「はい」「いいえ」で答えてから「次へ進む」を選択します。

1.住宅はマンションなどの区分所有建物ですか?

ここは戸建か?マンションか?の質問ですね。区分所有建物の場合は「はい」を選択します。区分所有建物ではない場合は「いいえ」を選択します。

区分所有建物については国税庁HPに下記の記載があります。

区分所有建物とは、分譲マンションなどのように、構造上区分され、独立して住居等の用途に供することができる数個の部分から構成されている建物をいいます。

今回は新築戸建なので「いいえ」を選択しました。

2.土地を借入金等により購入しましたか?

土地をローンで購入したか?の質問ですね。土地を借入金等で購入した場合は「はい」を選択、土地を借入金等で購入していない場合は「いいえ」を選択します。

今回は土地購入はしていないので、「いいえ」を選択しました。

3.住宅に事業用等で使用している部分がありますか?

自宅兼店舗などの場合は「はい」を選択します。すべて居住用の場合は「いいえ」を選択します。

今回は住むためだけの家を建てましたので、「いいえ」を選択しました。

4.住宅は共有名義ですか?

共有部分があれば「はい」を選択します。共有部分がない(単独所有)している場合は「いいえ」を選択します。登記事項証明書を確認すると書いてあります。

今回は単独所有ですので「いいえ」を選択しました。

5.住宅や土地の取得に関し補助金等の交付を受けていますか?

補助金を利用している場合は「はい」を選択します。補助金を利用していない場合は「いいえ」を選択します。

今回は補助金は利用していないので「いいえ」を選択しています。

6.住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けていますか?

両親や祖父母からお金をもらって住宅購入資金にした場合、贈与税の非課税申告をすることができます。両親や祖父母からもらったお金を、住宅購入資金にした場合は「はい」を選択します。もらってない人は「いいえ」を選択しましょう。

ここは正直に答えましょう。上限はありますが、申請すれば非課税になるんですから。今回は貰ったお金を住宅資金にあてたので「はい」を選択しました。

7.翌年分以降に年末調整でこの控除を受けるための証明書が必要ですか?

翌年以降に年末調整で住宅ローン控除を受ける場合には「はい」を選択します。必要ない人は「いいえ」を選択しましょう。

会社に勤めている場合は「年末調整」の時にこの書類を提出する必要があります。「はい」を選択すると、そのための書類が送られてきます。

会社勤めなので、今回は「はい」を選択しました。年末調整でさっそく提出する予定です。

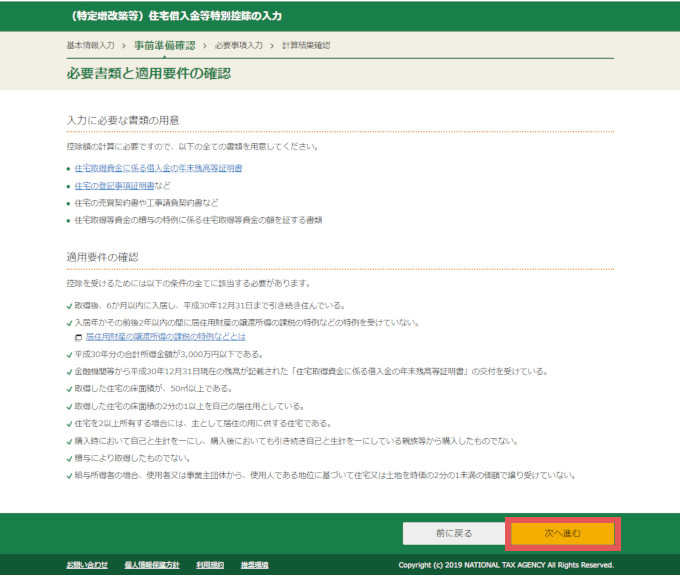

2-5.必要書類と適用要件の確認

「必要書類と適用要件の確認」です。必要な書類を確認して「次へ進む」を選択します。

2-6.金額や面積の入力

次に「金額や面積の入力」が表示されます。ここでは

- 契約した金額

- 消費税8%で購入したか

- 床面積(小数点第2位まで)

を入力します。

床面積は建物の全部事項証明書に記載されている「床面積」を入力します。土地も購入した場合は土地の入力します。

取得対価の額を入力してください。

この部分は「請負契約書」に記載されているはずです。契約した金額を税込みで入力します。

8%の税率により計算されたものですか?

ここは消費税8%で購入した場合は「はい」を選択、していない場合は「いいえ」を選択します。

消費税が10%になったらこの選択肢で「いいえ」を選択する人もでてくるんでしょうか?今回は平成30年に購入したので「はい」を選択しました。

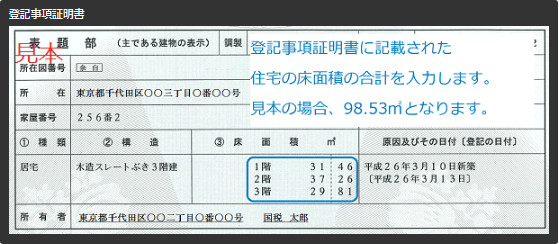

床面積を小数点第2位まで入力してください。

床面積は「登記事項証明書」に記載されています。自分の住宅や土地の登記事項証明書に記載されている床面積の合計を、小数点第2位まで入力します。

下図の例だと「31.46 + 37.26 + 29.81」で床面積は「98.53」になります。ちゃんと小数点第2位まで入力してください。

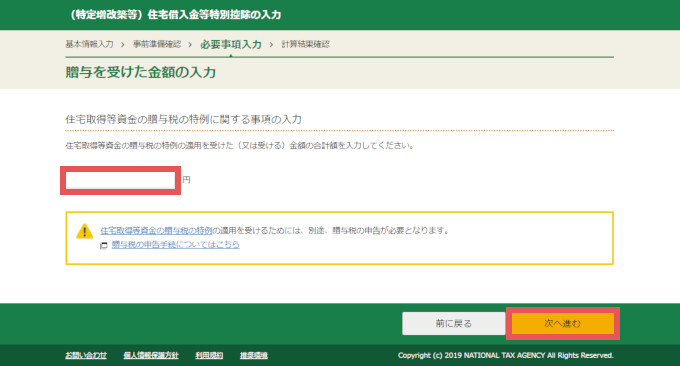

2-7.贈与を受けた金額の入力

贈与を受けている人は、ここでは贈与を受けた金額の入力をします。両親や祖父母からお金をもらって住宅購入に使用した場合に入力します。

「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けるためには、別途、贈与税の申告が必要となります。

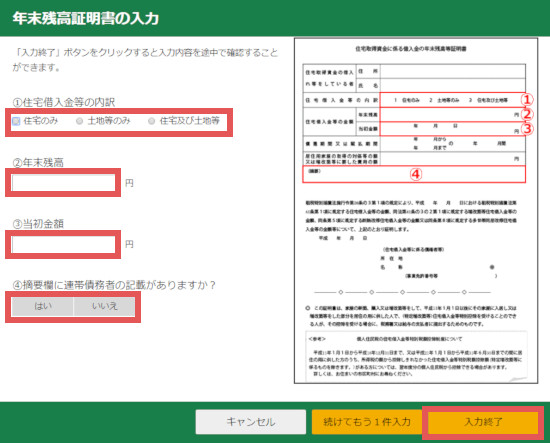

2-8.年末残高の入力

ここでは「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の入力」をします。下側にある「年末残高証明書を入力する」を選択します。

住宅ローンを組んでいると、銀行等から「残高証明書」が郵送で届いているはずなので、そこに記載されてある

- 住宅借入金等の内訳

- 年末残高

- 当初金額

- 概要に連帯保証人の記載があるかないか

を入力します。

①住宅借入金等の内訳

住宅ローンが「住宅のみ」なのか「土地等のみ」なのか「住宅及び土地等」なのかを選択します。今回は住宅のみを購入したので「住宅のみ」を選択しました。

②年末残高

残高証明書に記載されている「年末残高」の金額を入力します。

③当初残高

残高証明書に記載されている「当初残高」の金額を入力します。

④摘要欄に連帯責務者の記載がありますか?

連帯債務の住宅ローンの場合、摘要欄に連帯債務者の記載があります。記載がある場合は「はい」を選択、記載がない場合は「いいえ」を選択します。

入力が完了すると確認画面に戻りますので。2つ以上年末残高証明書がなければ「次へ進む」を選択します。

2-9.適用する控除の選択

今回の住宅ローン控除が、どの種類の住宅に該当するかを選択します。ここの種類は

- 住宅借入金等特別控除

- 認定長期優良住宅

- 認定低炭素住宅

から選択します。ちなみに下図の金額は仮で入れているだけです。

通常は「住宅借入金等特別控除」を選択します。「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」に該当する場合はそちらを選択します。

「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」に該当するかは、家を建てた住宅メーカーや工務店に確認してください。

2-10.入力内容の確認

これで入力が完了しました。ここまでに入力した内容がずらーっと縦長に表示されます。長いので下図のイメージは省略しています。

記載されている内容を確認して、問題がなければ「次へ進む」を選択しましょう。どこか訂正する場合は「入力した内容を訂正」を選択してください。(下図の金額・日付はイメージ用に適当に入れています。)

これで元の画面に戻りました。長い、長すぎる。でもまだ終わってません。「入力終了(次へ)」を選択しましょう。

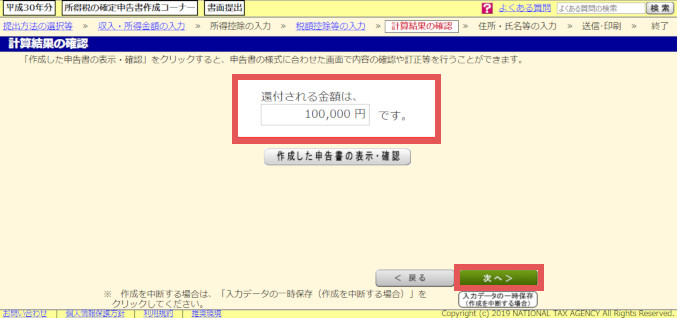

すると「還付される金額は、○○

今回申請する住宅ローン控除は、あくまで控除ですので、納めた所得税よりも多い金額は戻ってこないです。源泉徴収票に記載されていた金額が、基本的に限度額になります。

本当は下記の3点から一番低い金額が適用されるのですが、よほど所得が高くない限り「3.所得税+住民税」になると思います。所得税から控除しきれない額は住民税から控除されます(上限は136,500円)。

- 所得税の控除限度額(40万円か50万円)

- 住宅ローンの年末残高の1%

- 所得税+住民税

金額を確認したら「次へ」を選択します。

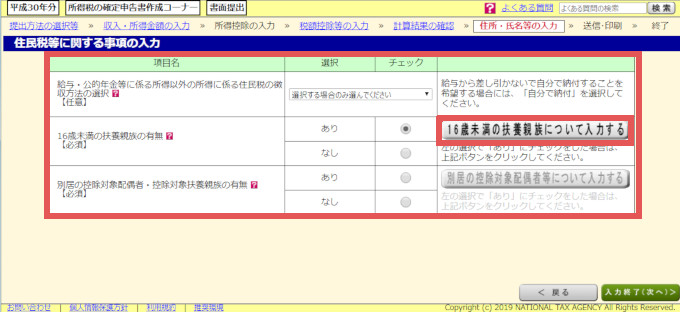

2-11.住民税等に関する事項の入力

ここからは「マイナンバー」や「住所」「氏名」等の個人情報を入力していきます。まずは「住民税等に関する事項の入力」です。ここでは

- 給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

- 16歳未満の扶養親族の有無

- 別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の有無

の中から該当するものをチェックします。16歳未満の子供がいる場合は「16歳未満の扶養親族の有無」にチェックをいれて「16歳未満の扶養親族について入力する」を選択します。

16歳以下の扶養親族の「氏名」「続柄」「生年月日」「別居の場合は住所」を入力して、「入力終了(次へ)」を選択します。

「住民税等に関する事項の入力」に戻るので、「入力終了(次へ)」を選択します。

2-12.住所・氏名等入力

続いて「振込先」「氏名」「住所」「連絡先」などを記載します。

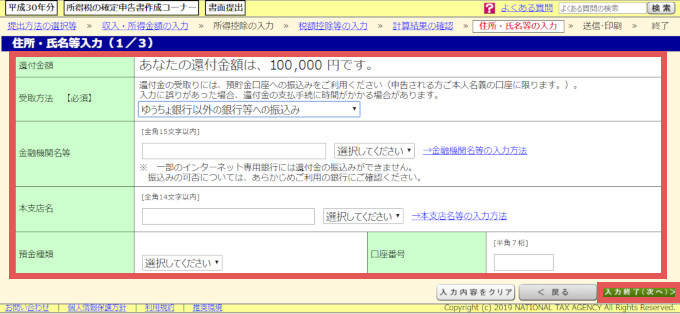

住所・氏名等入力(1/3)

まずは「住所・氏名等入力(1/3)」が表示されます。還付金を受取る銀行口座を入力して「入力終了(次へ)」を選択します。

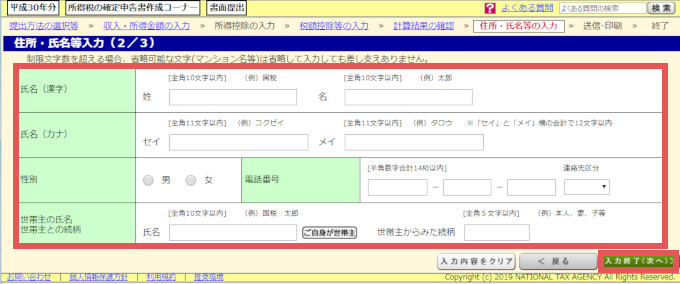

住所・氏名等入力(2/3)

次に「住所・氏名等入力(2/3)」が表示されます。氏名・住所・性別・電話番号・世帯主との続柄を入力して「入力終了(次へ)」を選択します。

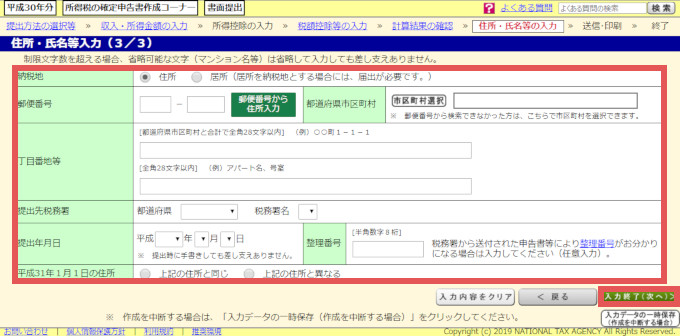

住所・氏名等入力(3/3)

最後に「住所・氏名等入力(3/3)」が表示されます。郵便番号・住所・提出先税務署を入力して「入力終了(次へ)」を選択します。提出先税務署は住所を入れると自動で入力されます。提出年月日は提出する日に手書きで書いてもOKなので、空欄のままでもよいです。

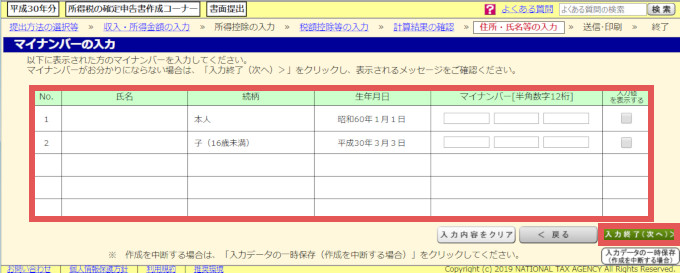

2-13.マイナンバーの入力

マイナンバーカードまたは通知カードに記載されているの12桁の数字を入力して「入力終了(次へ)」を選択します。親族の名前が出ることもあります。親族のマイナンバーも入力しましょう。

3.印刷する

ここまできてようやく印刷ができます。疲れましたね、もうひと踏ん張りです。下図の「印刷する帳票の選択」部分にすべてチェックが入っているはずなので、問題なければ「帳票表示・印刷」を選択しましょう。

基本個人でやる場合は初めての人が多いと思いますので「控用」や「提出書類等のご案内」も必要だと思います。なのですべてチェック入れたまま印刷しましょう。

PDFファイルがダウンロードされるのでクリックします。

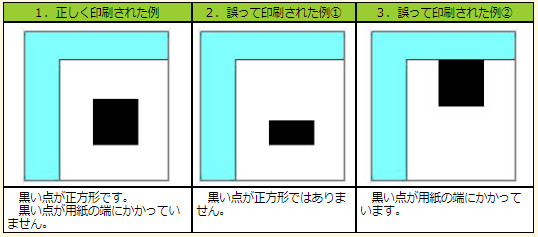

今回は19枚のデータファイルが開きました。このデータをすべて印刷しましょう。印刷は下記の点に注意して印刷してください。

- 白黒又はカラー

- 片面印刷

- 普通紙のA4用紙

- 3点マークが正しく印刷されているか確認

3点マークは下記のようなものです。印刷したら確認しましょう。

たくさん難しそうな紙が印刷されて出てきましたね。

無事に印刷が完了したら「次へ」を選択します。

3-1.申告書を印刷した後の作業について

ここでは印刷した後に、「入力データの保存」や「アンケートに回答」「入力した氏名や住所を利用して他の申告書等の作成」をすることができます。

入力したデータを保存する

「入力データの保存」をしない場合は、これまで入力したデータはすべて削除されてしまうので、念のため「入力データを保存する」を選択しておいた方がよいと思います。

アンケートに回答する

「アンケートに回答する」は時間があればしておきましょう。今後さらに便利にするためには利用者の声が必要ですからね。

他の申告書等を作成する

「入力した氏名や住所を利用して他の申告書等の作成」することができます。贈与税の非課税申告をする場合はここから作成しましょう。

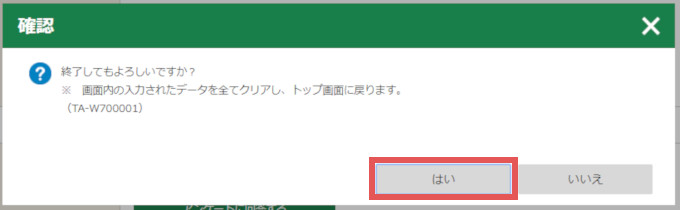

全て完了したら「終了する」を選択します。

下図のポップアップがでますので、確認して「はい」を選択します。

これで完了です。

4.書類を提出する

すべて完了したらいよいよ完成した書類を税務署に提出します。「提出期限」や「提出方法」「提出先」は決まっていますので、注意して提出しましょう。

今回は「郵送」で提出しました。郵送の場合は

- 印刷した控え分の書類

- 自分の住所を記載した返信用封筒(切手貼っておく)

上記を同封することで、控え分の書類に税務署が受取印を押して返送してくれます。ちゃんと届いて受け取ってくれたか不安な場合は、一緒に同封して郵送しましょう。

4-1.提出期限

住宅ローン控除をするための確定申告書類の提出期限は「2月16日~3月15日」です。忘れないように提出しましょう。

4-2.提出方法

提出方法は

- 郵便又は信書便で送付(送料は自己負担)

- 税務署の受付に持参

- 税務署の時間外収受箱へ投函

以上のいずれかの方法で提出します。「郵便又は信書便」で送付する場合は、通信日付印が3月15日以前になる必要があります。

4-3.提出先

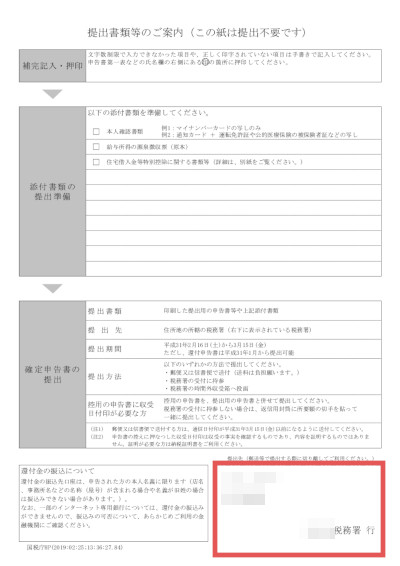

提出先は住んでいる地域の管轄税務署です。提出用にダウンロードした書類の中で最後のほうに「提出書類等のご案内(この紙は提出扶養です)」というページがあります。

このページの右下に提出先の税務署の住所が記載されており、「郵便又は信書便」で送付する場合は、切り取って封筒に貼り付けることが可能です。

4-4.提出書類の確認

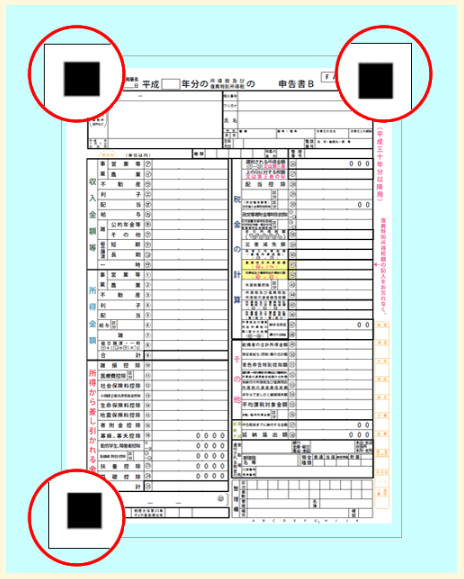

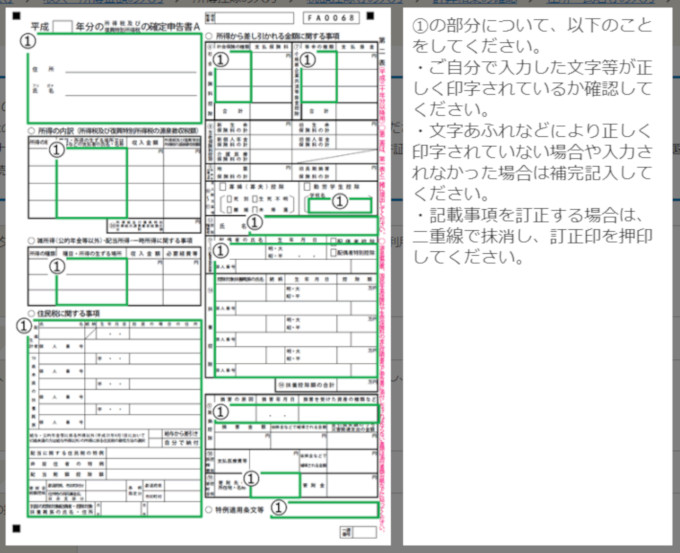

印刷した書類の中で「確定申告書第一表」の確認をしましょう。下図の①緑枠の部分は

- 入力内容が正しく刷されているか

- 文字があふれて印字されていない場所はないか

- 訂正する場合は二重線引いて訂正印を押す

②赤枠の部分は自分の印鑑を押します。左上に日付が記載されていない場合は、手書きで提出する日付を書きましょう。

続いて「確定申告書第二表」も同様に下図の①緑枠の部分の確認をします。

- 入力内容が正しく刷されているか

- 文字があふれて印字されていない場所はないか

- 訂正する場合は二重線引いて訂正印を押す

4-5.添付書類の貼り付け・確認

印刷した書類の2ページ目あたりに「添付書類台紙」がありますので、そこに「源泉徴収票の原本」と「本人確認資料のコピー」を貼り付けます。

今回は住宅ローン控除を受けるための申請なので、他に下記の書類を添付します。

- 建物・土地の登記事項証明書(原本)

- 請負契約書の写し

- 残高証明書(原本)

- 贈与を受けた場合は住宅取得等資金の額を証する書類の写し(預金通帳の写し等)

今回「国税庁のHPで作成した書類」と「添付書類」が揃ったら、管轄の税務署に書類を提出しましょう。

5.まとめ

以上が「住宅ローン控除(減税)を実際申請してみた【方法・手順・必要書類】」です。実際初めて自分で申請書類を作った時は分からないことだらけで、迷いながら間違えながら、何度かやり直してましたので、かなり時間がかかってしまいました。

でも選択する場所や記載する内容などが分かってしまえば、意外と簡単にできます。

住宅ローン減税は金額的にもかなり大きな減税になるので、忘れないうちに申請をしておきましょう。

贈与税の非課税申告を同時にする場合は「贈与税の非課税申告を実際申請してみた【方法・手順・必要書類】」の記事に手順などかんたんに分かりやすく説明していますので、参考にしてください。

6.追記

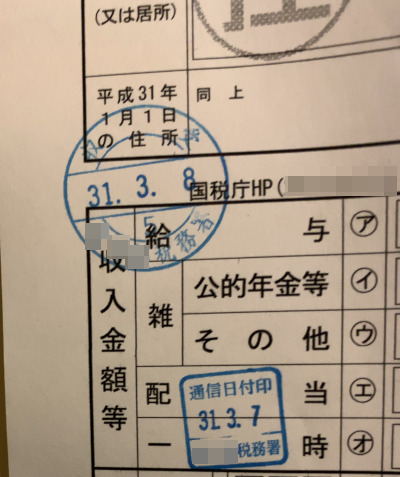

郵送した書類が早速戻ってきました。下の写真のように「収受」の印が押されているので、これでちゃんと届いたんだなと安心できます。

簡易書留で3月7日に郵送して、3月8日に税務署に届いて、3月13日に返送されてきました。今回の場合、切手は140円で大丈夫でした。ご参考までに。

7.追記2

4月上旬に控除分の金額が、指定した口座に振り込まれていました。書類を郵送した翌月に振り込まれるなんて、仕事が速いです。

結構馬鹿にできない金額が返ってくるので、すこし手間ですが、住宅ローン控除の手続きはしたほうがよいですね。